前回の7月1日の活動報告からしばらく経ちました。その間の主な活動や出来事について備忘録も兼ねて記載したいと思います。

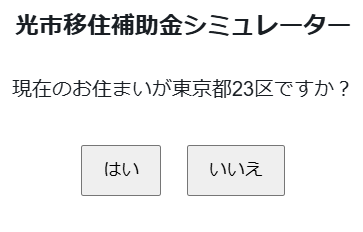

7月8日~7月9日の二日間で行政視察に行ってまいりました。視察のテーマは移住・定住に関する施策についてです。全国的に人口減少社会になっており、移住や定住に関しては自治体間の激しい競争になっています。光市でも様々な施策を展開しております。しかし、プロモーションやカギとなる魅力的な施策や特徴を活かした施策に乏しいと感じることがあります。今回は、人口規模が近しい自治体にプロモーションや施策の勉強、実際に運営している行政の方の生の声を伺い見識を深めて参りました。

大分県日田市(人口は約5.9万人)

日田市の移住定住施策は、補助メニューとして国・県補助制度に加え、市独自の一般財源を積極的に投入した多層的な支援が実施されている。移住支援金や住宅取得補助、結婚新生活応援事業補助金等の多様な補助メニューにより、移住希望者の経済的負担を大幅に軽減していることが特徴的である。金銭的な取組以外で特に注目すべきは、移住後のソフト面での支援体制の充実である。「紹介シート」による地域住民との繋がり促進、移住者お話会の開催、ボランティアによる生活支援等、官民連携による包括的なサポート体制が整備されている。これらは移住者の孤立防止と地域定着に重要な役割を果たしている。

「ひた暮らしPR事業」による情報発信、「定住促進補助事業」による経済支援、人的ネットワーク構築による定着支援という三位一体の施策が展開されている。こういった官民連携の取組は光市でも有効な施策であり、参考にして今後の活動に活かしていく必要がある。

福岡県筑後市(人口約4.9万人)

筑後市では、定住促進行動計画や人口将来展望などを数字で明確に設定しそれに基づき様々な施策が展開されている。人口は光市と大きく差はないが、取組内容は大きく異なる。結婚サポートセンター事業、結婚新生活家賃支援事業、マイホーム取得支援事業、奨学金返還支援事業などがその例として挙げられる。特に奨学金返還事業においては、筑後に居住し就業する若年層の奨学金返還を奨励金でサポートする事業となっており地区外に就業していても奨励金が出るように制度の見直しも行われている。若者の移住や定住、結婚、子育てなど様々な施策で若年層を取り込みたいという意思が明確に見えると感じた。それに加えて制度の適切な見直しが実施されており、立案・施策実行・検証・改善のサイクルが機能しており、次の手を打っていくという取組の姿勢が素晴らしかった。本市においても目的を明確にしたチームを立ち上げるなど全庁的な取組の必要性を強く感じた。

両市とも成果を上げていましたが、特に奨学金返還支援などは大変有意義な施策であり私の今後の政策提言の参考になりました。そして、光市が近隣自治体などと連携してどういった役割のまちになっていくべきなのを考えたときには、ベットタウンとしての役割を担っていく必要もあると思っています。そういった意味で活用できる施策であると感じました。

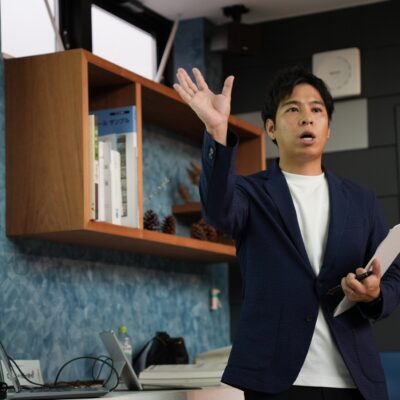

7月29日~7月31日の3日間は、光市議会報告会及び意見交換会が開催をされました。3日間で139名の市民の方にご来場いただきました。私自身、準備不足で手元に資料がなく的確に数字をお答えできない場面もあり大変反省したところです。

そして、様々なご意見ご質問や厳しい声も多数いただきました。一つ一つを胸に刻み今後の活動により一層取り組んでまいります。

8月20日~21日の2日間は、林英臣政経塾の同志と松下政経塾に勉強しに行ってまいりました。会の都合で写真を上げることはできませんが松下幸之助氏が志した政治の考えや心構え、そして全国にいる同世代の若い力で政治を動かしていかなければならないという危機感をより一層強くしたところです。恥ずかしながら松下政経塾という存在は知っておりましたが、施設があって塾生が泊まり込んで生活するような寮まで完備されているとは知りませんでした。私よりもはるかに若く優秀な塾生が多数おり、大変刺激をいただきました。

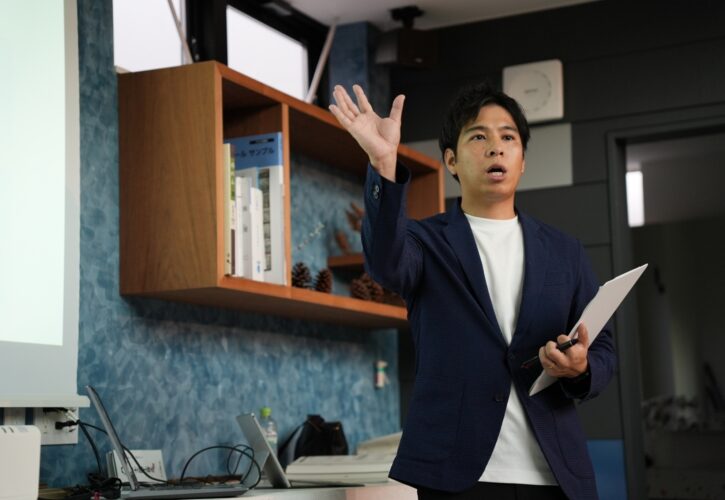

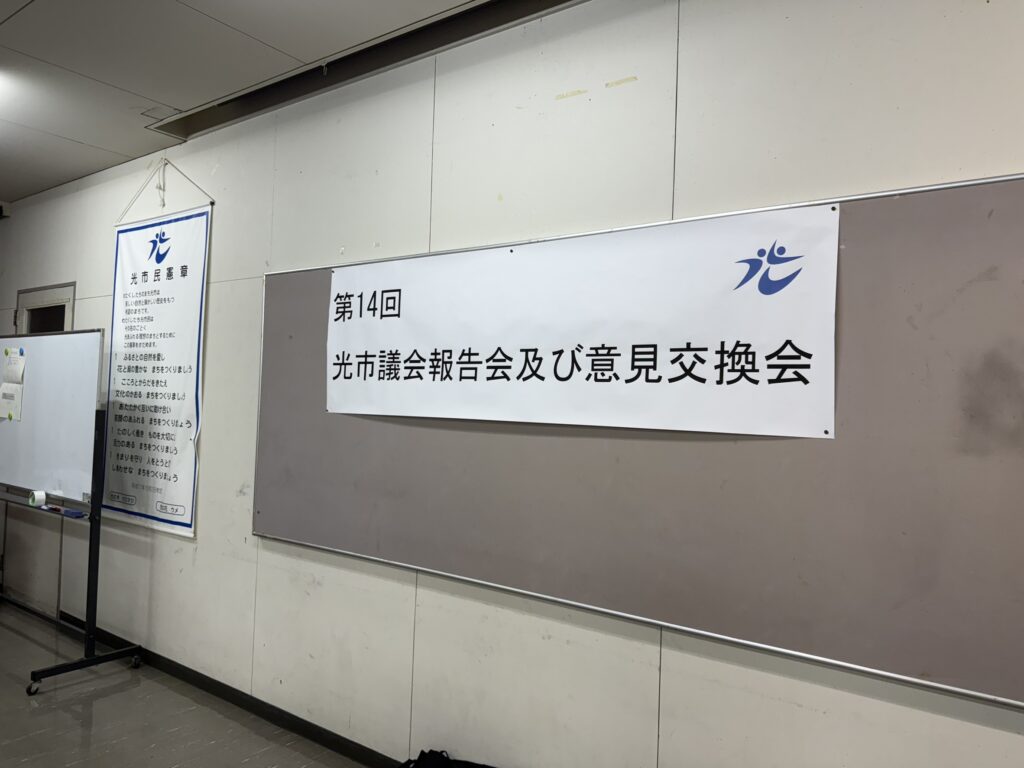

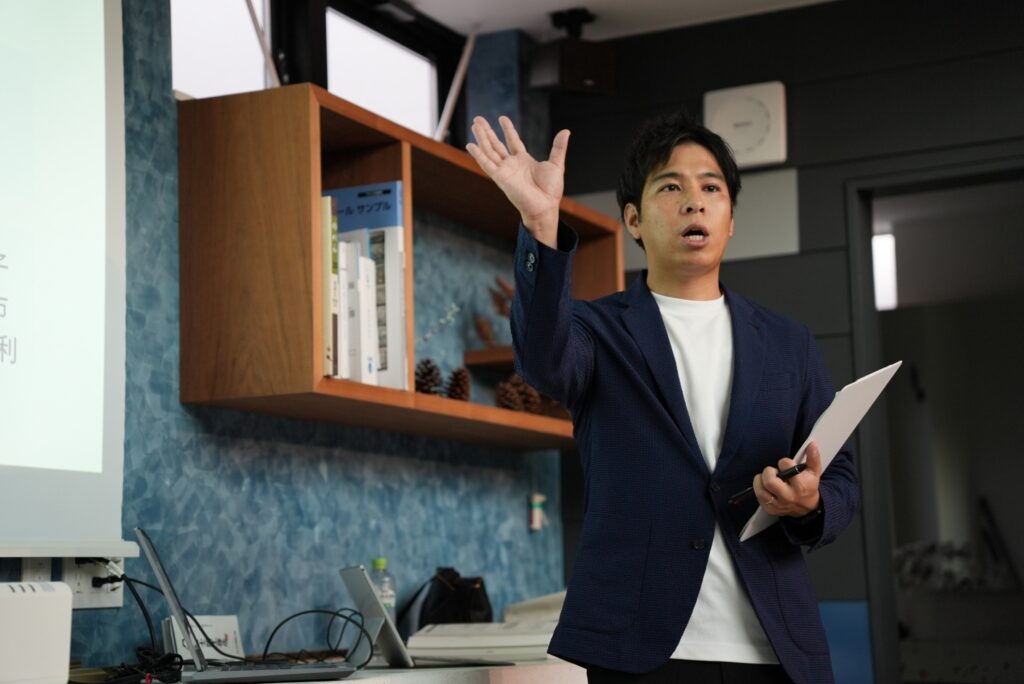

8月24日 第1回西村しんたろうとゆるっと語ろう会(座談会)

昨日は、私自身初の試みとなる座談会を開催いたしました。市議会報告会とは違った意味で市民の皆様と議論をたくさんさせていただきました。光市の置かれている現状を共有し、私の取り組んできたこともお話をさせていただきました。中には、議会の大量の資料をご覧になって驚きの声などもいただきました。座談会では、多くのご意見や叱咤激励もいただきました。活動報告を見てきていただいた方もいらっしゃり、素朴な疑問から市政のことや議員のこと私自身のキャラクターをすこしはご理解いただけたのかなと思っております。定期的に開催し屈託のない意見のを本音で語り合える場としたいと思います。また活動報告や私の公式LINEなどを通じて開催のお知らせなどをしていきたいと思いますのでぜひご都合の合う方は次回の座談会にお越しください。

さて、9月になるとまた議会が始まり決算の資料も出てきます。議員として監査・議決の役割としっかりと全うしてまいります。

引き続きのご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。